注記:本論考は、資史料調査の成果をまとめたものです。日本国際問題研究所の見解を代表するものではありません。

1. はじめに

「国際法の父」と呼ばれることのあるフーゴー・グロティウス(Hugo Grotius. オランダ名ハイフ・デ・フロートHuigh de Groot)は、1583年デルフトに生まれ、1594年ライデン大学に入学、1599年ハーグで弁護士登録を行い、1607年からはオランダ連邦共和国の官僚となり、ハーグを中心に活動した。しかし、1619年抗議書派と反抗議書派との争いに関与した罪で終身禁固刑に処せられ、ホルクム近郊のルーフェステイン城に幽閉された。2年後妻の助けにより城から脱獄し、パリへ亡命した。そして、1625年『戦争と平和の法』をパリの出版社から発刊した。その後、デルフトやアムステルダムなどに短期間滞在したが、正式のオランダ滞在は認められなかった。1634年駐仏スウェーデン大使に就任し、1645年8月28日ロストックで病没した。

本年 2025年は『戦争と平和の法』刊行400年にあたる。刊行300年にあたる1925年には、オランダ、米、英、仏、ベルギー、独、それに日本で記念する会が催された。また、オランダ国際連盟協会は、国際法や国際連盟や国際平和に貢献した者に対して、金製メダルを2名(スウェーデンとフランスの外相)、ブロンズ製メダルを 8名に贈った。その 8名のうちの一人が当時駐ベルギー大使であった安達峰一郎である。そのメダルは現在東京四谷の(公財)安達峰一郎記念財団に保管され、一般に公開されている。

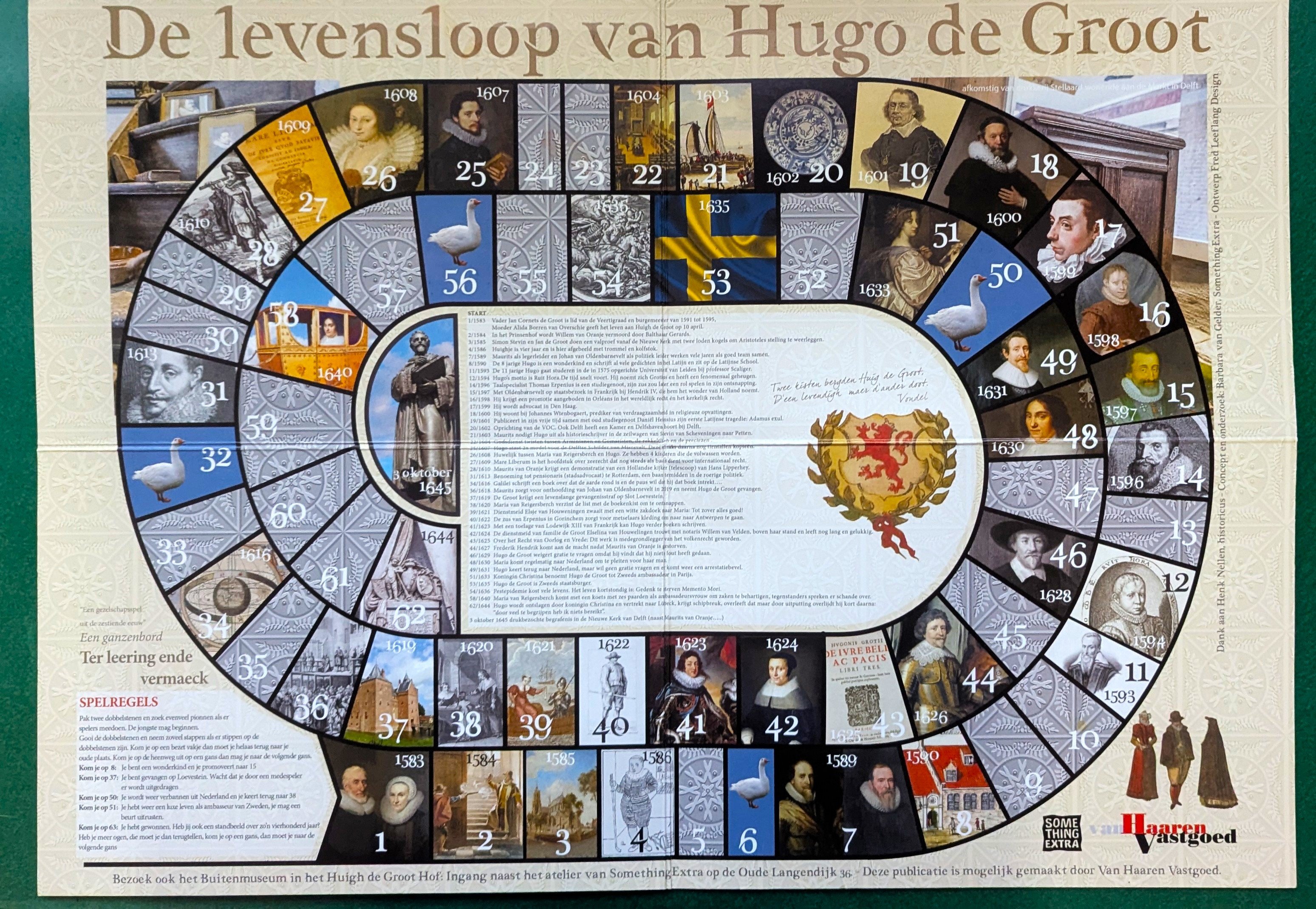

400年を記念する行事は300年ほどは多くないようであるが、2025年6月19日と20日にハーグで「新時代の幕開けにおけるグロティウスの法と現代性―『戦争と平和の法』の400年(1625-2025)」というシンポジウムが開催された。また、10月9日から11日にかけてドイツ・ハレで「グロティウスの教育―17・18世紀における『戦争と平和の法』の学問的受容」というシンポジウムが開催される予定である。なお、韓国国際法学会は、5月30日に「グロティウス学術会議―グロティウスの法思想の再考」というシンポジウムを開催している。

今回ハーグでのシンポに参加するため、6月16日から22日までハーグに滞在した。そのさいにデルフトとライデンも訪問した。このエッセイでは「三都物語」として、これらの三都市で体験したことを記すことにしたい。

2. デルフトにて

デルフトは、陶器のデルフト・ブルー、オランイェ公ウィレム1世、フェルメール、そして技術の町といわれる。中世の面影が今も残る、オランダでは珍しい町である(VVV Delft, Historical Walking Route Delft (Delft Marketing, 2025), p. 3)。グロティウスの生家があった場所は、町の中心部にある新教会のすぐ近くの、マリア・レイヘルスベルフ(グロティウスの妻の名前)通りの入り口に掲げられているブロンズのプレートでわかる(写真1)。

写真1 グロティウスの生誕地にあるプレート

(筆者撮影)

この通りには、グロティウス夫妻の肖像画、グロティウスがルーフェステイン城から脱獄する時に使用したとされる本箱(もっとも、ルーフェステイン城など複数の場所に、本物と主張されている本箱が保管されている)などを飾った小部屋などが展示されており、さらに奥へ行くと、「ハイフ・デ・フロート・ホーフ」という名称のマンションがある。また、この通りの入り口には「サムシング・エクストラ」というスタジオがあり、中世・近世の衣裳が多数陳列されており、好みの服を着て記念撮影ができるようになっている。グロティウスの『自由海論』の模造品(段ボールで作った箱に、表紙が印刷されている)もあり、これを持って撮影ができるとのことであった。『自由海論』は1609年に匿名で出版された、80頁弱の小著なのであるが、この模造品は、なんと700頁はあろうかという大型の本となっていた。

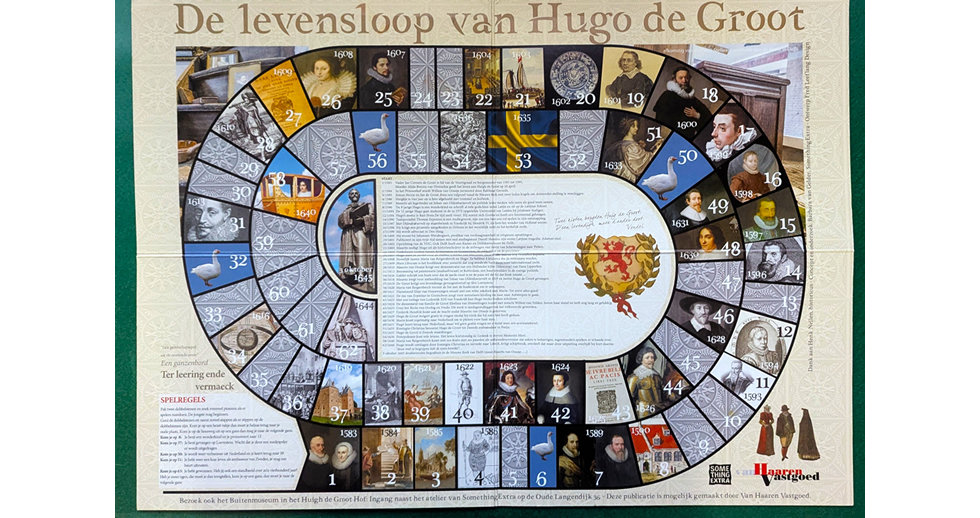

このお店の経営者バルバラ・ファン・ゲルダー(Barbara van Gelder)さんとはいろいろな話ができたが、もっとも興味深かったのは、コロナ禍のために自由な時間が豊富にあった時に、グロティウスの生涯について、可能な限り図版を入れ、グロティウスの年表を付けた「フーゴー・グロティウスの生涯(De levensloop van Hugo de Groot)」という双六を作成したということであった。10ユーロで購入できた(写真2)。この双六に記されているグロティウスの年表は、あとで紹介するヘンク・ネレン(Henk Nellen)教授の監修を受けているとのことであった。後日教授に確認したところ、たしかに一部監修したとのことであったので、正確な情報に基づく双六ということになる。

写真2 双六「フーゴー・グロティウスの生涯(De levensloop van Hugo de Groot)」

デルフトでもう一つ興味深かったのは、新教会の前の広場に設置されている、グロティウスの銅像である。この銅像は、25年以上前に同地を訪問したおりに写真を撮り、拙著『グロティウス―人と思想』(清水書院、2000年)に掲載した(185頁)。ところが、今回再訪して銅像をよく見てみると、どうも立っている位置が異なる。さらに、以前よりもはるかに綺麗になっていた(写真3)。

写真3 グロティウスの銅像(筆者撮影)

困った時のネレン教授頼みである。教授からは以下の3つのサイトを紹介してもらった。

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Standbeeld_van_Hugo_de_Groot_(Delft)

- https://delft.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/359-hugo-degroot

- https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/waar-zetten-wehugo-neer/

これらのサイトによると(2025年9月4日閲覧)、この銅像は1886年に広場の中央に設置されたが、軍楽隊のパレードイベントのために1954年に教会の塔の側に移された。その後、1977年に中央に戻された(1999年に一時的に撤去させられたこともあった)。ところが、2004年に広場の再開発のため銅像は修復され、再度教会のそばに移された。わたくしが訪問した1998年頃は広場の中央に位置していたことになる。

3. ハーグにて

シンポジウムは、6月19日と20日の2日間、ライデン大学ハーグキャンパス(キャンパスといっても、ウェインハーヴェン〔Wijnhaven〕という大きな建物が一つあるだけだが)で開催された。グロティアーナ財団、ライデン大学国際法研究グロティウスセンター、ティルブルフ大学法学部、アムステルダム大学法理学ポール・ショルテンセンター、マックスプランク比較公法・国際法研究所の共同開催である(写真4)。

写真4 大会プログラムの表紙

このシンポの主な課題は、主催者の説明によれば、「一般法理論と国際法に関するグロティウスの思想が今日でもまだどの程度妥当するか、そして私たちの世界における現在の根本的な変化のためにどのような適合が必要とされているか」を探求することである。そして報告者には、「現在の大変動の意味を理解し、法の将来に向けての方向性を探すために、長期的な歴史的枠組を使うこと」が求められるとしている。

シンポは、「グロティウスの思想の諸系列」、「現代性と新時代の幕開け―法の一般理論と統治」、「現代性と新時代の幕開け―国際法と統治」という、三つのグループに分けられ、それぞれのグループから1名の基調報告があり、35名の個別報告はすべて、3つのグループごとに同時並行で行われるという方式であった。また、アカデミックセッションとして、フィリップ・サンズ(Phillippe Sands)教授の報告もあった。基調報告は、マルティネ・ファン・イッテルスム(Martine van Ittersum)教授、ダニエル・リー(Daniel Lee)教授、そしてヒラリー・チャールズワース(Hilary Charlesworth)ICJ判事という、シニアの研究者が行ったが、個別報告は基本的には公募形式であったため、大半の報告者は若手・中堅の研究者であった。全体で約300人の参加者があり、日本人の参加者は把握できた限りでは6名であった。

筆者は2日間のシンポすべてに参加したが、当然のことながら、同時並行で行われた個別報告については 1つのグループにしか参加できなかった。ということで、シンポの全体についての評価をここですることはできない。各報告はいずれ論文集としてまとめられる予定と聞いているので、その刊行を待ちたい。ここではとくに印象に残った、3つの個別報告について簡単な紹介をするにとどめたい。なお、国際法史・法制史の専門家である、ミロシュ・ヴィッチ(Miloš Vec)ウィーン大学教授が、2025年7月2日付けの『フランクフルター・アルゲマイネ』というドイツの新聞に、「オランダの奇跡(Das Wunder von Holland)」という記事を寄稿しシンポの概括を行っている。

一つ目は、初日の午前中に行われた、アラン・ウェイフェルス(Alain Wijffels)ライデン大学教授の「法の諸規則よりも愛の諸規則が一層広範囲であること―『戦争と平和の法』は法の著作か」という報告である。教授は、戦争中のものの捕獲についてテンペラーメンタ(緩和)があるとし、それを法の諸規則ではなく、愛の諸規則に基礎づけるグロティウスの考えを取り上げ(第3部第13章第4節第1款)、『戦争と平和の法』は法に関する著作と言いきれるかという問いかけを行った。そもそもグロティウスは同書においてはなはだ複雑な法体系を提示している。自然法が中心であるのは間違いないが、それ以外にも、神意法と人意法(そのなかでも重要なのが、「諸国民の法(jus gentium)」)からなる意志法があると、同書の冒頭で説明している。ところが、同書を読み進んでいくと、これら以外にも、「内的正義」、「愛の諸規則」、「人道性の諸規則」などに依拠する場合もある。これは、グロティウスの『戦争と平和の法』の法体系をどのように理解するかの基本に関わり、ウェイフェルス教授はこの伝統的な問題を見事に描き出したといえる。

二つ目は、二日目午前に行われたネレン教授の「『戦争と平和の法』におけるグロティウス、抵抗、そして旧教会」という報告である。同氏は現在ロッテルダム大学教授であるが、1928年に刊行が開始した『グロティウス書簡集』(全17巻)を2001年に完成へと導いた研究者である。また、この書簡集をもとにして、2007年に『フーゴー・グロティウス―平和を求めた苦闘の生涯1583-1645(Hugo de Groot: Een leven in strijd om de frede 1583-1645)』(Amsterdam:Balans,2007)という、浩瀚な伝記を出版している(2015年には英訳が出版された)。グロティウスの書簡を始めとする一次史料に通じた、当代屈指のグロティウス研究者である。

ネレン教授は、『捕獲法論』(その草稿は1606年暮れには完成していたが、グロティウスによって公刊されることはなかった。『自由海論』は同書第3部第12章に若干修正を加えて出版された著作)と『戦争と平和の法』における、抵抗権、反抗の権利を一次史料によりながら分析する報告を行った。ネレン教授が引証するのは、ライデン大学図書館に所蔵されている、グロティウスの手稿である。これらの手稿は1606年以降、つまり『捕獲法論』執筆以後に作成されており、『捕獲法論』でグロティウスが述べた、モナルコマキの人たちのように反抗権を認める見解とは異なるものが記されているという点で注目に値するというのが、ネレン教授の結論であった。

そして三つ目は、二日目午後の、小栗寛史准教授(慶應義塾大学)の「ヨーロッパから東洋へ―20世紀の日本の国際法学者への『戦争と平和の法』の衝撃」である。小栗氏は唯一の日本人報告者であった。この報告は、グロティウスが19世紀中葉から20世紀にかけての日本の国際法学者にどのような影響を与えたか、そのなかでとくに 1950年から 1951年にかけて出版された、一又正雄氏による同書の日本語訳がどのような意義を持ったかについて論じたものである。

グロティウスの研究者としては、伊藤不二男九州大学教授(1911―1987)が日本でもっとも有名な一人であり、ラテン語の厳密な読みでもつとに知られた研究者である。筆者の手元には、伊藤教授旧蔵の、この日本語訳全三巻があるが、とくに第一巻については、教授によるとみられる書き込みと線引きが多くの箇所で見いだせる。教授は同書をラテン語原文で読んでいたと思われるが、一又の日本語訳についても大きな関心を持ち熟読していたことがわかる。

シンポが行われた会場のホールでは、オックスフォード大学出版会などがグロティウス関連の書籍を販売していた。そのなかで目を引いたのが、2025年5月に出版された、Mark Somos et al. (eds.), Unseen History of International Law: A Census Bibliography of Hugo Grotius's De iure belli ac pacis (1625-1650 editions) (Oxford: Oxford University Press, 2025)であった。マックスプランク比較公法・国際法研究所の研究員たちが中心となって、1625年から1650年までに出版された『戦争と平和の法』の9つの版で、世界中で見つけた、約1000の版本について、その由来などを徹底的に調査してまとめた著作である。108冊見つけたとされる1625年の初版のうち、6冊が日本の図書館(専修大学、九州大学、明星大学、慶應義塾大学、日本大学、早稲田大学)に所蔵されていることを明らかにし(これら以外にも実は、近畿大学中央図書館も1979年10月20日に購入し、現在貴重資料デジタルアーカイブで公開されている)、そしてそれぞれについて可能な限り、その版本の状態や購入の由来なども記されている。『戦争と平和の法』刊行400年にふさわしい出版物である。

4. ライデンにて

ライデンは大学都市である。その中心部にあるライデン大学は1575年に創設された、オランダ最古の大学である。画家レンブラントの生地であり、また、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは1832年から1837年までライデンに住み、日本滞在中に収集したコレクションをこの邸宅で公開していた。その後、2005年3月に「日本博物館シーボルトハウス」として開館し、現在もさまざまなイベントを開催している。グロティウスは1594年8月3日わずか11歳で、創設されて約20年のライデン大学に入学した。当時ライデン大学理事は三人おり、その一人はグロティウスの父親であった。父親はデルフト市長も務めた名士である。グロティウスはよく「神童」と言われるが、このライデン大学入学もその一つの根拠である。もっとも、当時のヨーロッパの大学への入学年齢は現在よりもはるかに若かった。たとえば、1595年のライデン大学入学者150人のうち約三分の一は12歳から16歳までの少年であった。それにしても、グロティウスがとても若くして入学したことは間違いない。

ハーグでのシンポのオプショナル・ツアーとして企画されたのが、「ライデンでのグロティウス散策」である。Grotius in Leiden: A Walking Tour (Leiden: Leiden Publications, 2017)という冊子の著者である、ヤン・ヴァジンク(Jan Waszink)氏が、ライデン市内のグロティウスゆかりの地を案内してくれるという企画である(以下の叙述の多くは同書に依拠している)。シンポの基調報告をしたイッテルスム教授とその連れ合い(17世紀の歴史の専門家)のお二人も説明役で参加された。1時間半ぐらいの予定であったが、実際には4時間近くに及んだ。もっとも、グロティウスに直接関連するのは、入学時から約1年間叔父のコルネーリス(ライデン大学の法学の教授)夫妻と一緒に住んでいた地(Rapenburg 33)と、1595年から1598年にライデンを去るまでの間住んでいた地(Hooglandsekerkgracht 31-33)の二カ所のみであった。1600年にピーター・バスト(Pieter Bast)が描いたライデンの地図の①と②である(写真5)。

写真5 ピーター・バスト(Pieter Bast)が描いたライデンの地図

(所蔵:Erfgoed Leiden en Omstreken, object no. PV329.1a)

現在の建物はいずれもグロティウスが住んでいたころのものではない。グロティウスが最初に住んでいた建物は1730年に壊され、1732年に現在のようなかたちで再建された。また、1595年から住んだ建物は、グロティウスの家庭教師ジェームズ・ラッソン(James Lasson)が所有しており、グロティウスはその教えを受けるためにこの建物に引っ越したのである。その後、ラッソンがデルフトに移ってからこの建物の所有者となったのが、神学の教授フランシスクス・ユニウス(Franciscus Junius)である。グロティウスがのちに主張するようになる教会統一の考えは、このユニウスから大きな影響を受けた。現在この地にある建物は19世紀に建てられた。

バストの地図を見ると、町の基本的な部分には現在も大きな変更がなく、グロティウスが大学時代を過ごしたライデンの町を想像してみることが可能である。もっとも、1595年から住んでいた建物の近くには運河があったが(バストの地図には描かれている)、1607年に埋め立てられた。グロティウスが住んでいた部屋から、当時は運河が見えていたかもしれない。

ツアーでは、これらの建物の他に、1593年に就任し、グロティウスを一貫して特別扱いしてくれた、ネーデルラント文献学派のヨセフ・スカリゲル(Joseph Scaliger)教授が住んでいた三カ所、1577年から1581年までライデン大学のメインビルとして使用されたベギン会教会、1581年からの大学のメインビル、日本博物館シーボルトハウスなども訪れた。

ヴァジンク氏らの説明は実に詳細であり、10名ほどの参加者は大満足のツアーであった。400年以上前にグロティウスが大学生活を送ったライデンの雰囲気を多少味わうことができた。

5. おわりに

今回のオランダ出張は以上のように、グロティウスに関連した、いくつもの体験ができて、はなはだ思い出深いものとなった。それとともに、シンポに参加していた、国際法史研究やグロティウス研究の大家たちと個別に面談し、日本の領土問題や国際法上の領域の問題などについて意見交換できたことを付け加えておきたい。ランダル・レサッファー(Randall Lesaffer)ルーヴァン大学・ティルブルフ大学教授、ジェローム・フェアフリート(Jerome Vervliet)前平和宮図書館長、アーサー・アイフィンガー(Arthur Eyffinger)元国際司法裁判所図書館長の各氏である。