スカボロー礁と尖閣諸島

2025年9月10日、中国が南シナ海のスカボロー礁に自然保護区を設定した。ここはフィリピンの排他的経済水域(EEZ)内に位置しているが、中国が2012年にフィリピンから奪いとり、フィリピンが常設仲裁裁判所(Permanent Court of Arbitration: PCA)に中国を訴えるきっかけになったサンゴ礁だ。マニラまでの距離は210km、北京までは2300km、中国の海南島までは300kmである。常設仲裁裁判所は2016年に、南シナ海には国際法でいうところの島もなければ、中国はそこに九段線を引く歴史的権利も持たないという判断を下した。ただし中国はこれを「紙くず」と称し、その後もスカボロー礁を「黄岩島」と呼び、2024年11月にはその周辺に領海を設定していた。

筆者は7月1日、日本国際問題研究所の本研究会で報告を行い、中国がスカボロー礁に自然保護区を設定する可能性が高いと予測していた。それには根拠がある。その根拠に基けば、この事例は日本にとって対岸の火事ではない。中国は尖閣諸島にも同様に、自らの「平和的な統治」をアピールするような行政体制を用意している可能性が高い。また2026年度以降、自国が主張する「海洋国土」(中国での法的呼称は「管轄海域」、中国の領海・接続水域・排他的経済水域[EEZ]・大陸棚・「九段線」内をすべて含んだ海域)で行動を格上げする準備もしている。本稿では、なぜそのような予測が成り立つのか、今後中国のどのような動きに警戒すべきなのかを記したい。

中国の海洋行政の構造

中国の海洋行政の構造への理解は、中国の海上行動を予測するのに役立つ。国内の分業体制や仕事の進め方を理解し、彼らがいま何をしているかを観察すれば、全体がどのような方向に向けて動いているかくらいはわかるからである。

中国の海上行動で、日常的に最も目立つ役割を担うのが中国海警だ。この組織はもともと国家海洋局の傘下にあったが、2013年からは公安部の業務指導を受けるようになった。2018年には本格的に人民武装警察(武警)の下部組織に配置換えされ、国務院(政府)から中央軍事委員会(軍)の管轄に移管された。中国人民解放軍は党軍であって国軍ではない。海警は指揮命令系統上、この党軍の一部に入ったのである。ただしややこしいのは、もはや政府の管轄下にない海警が、中国の海洋行政の実施監督を担っているということである。

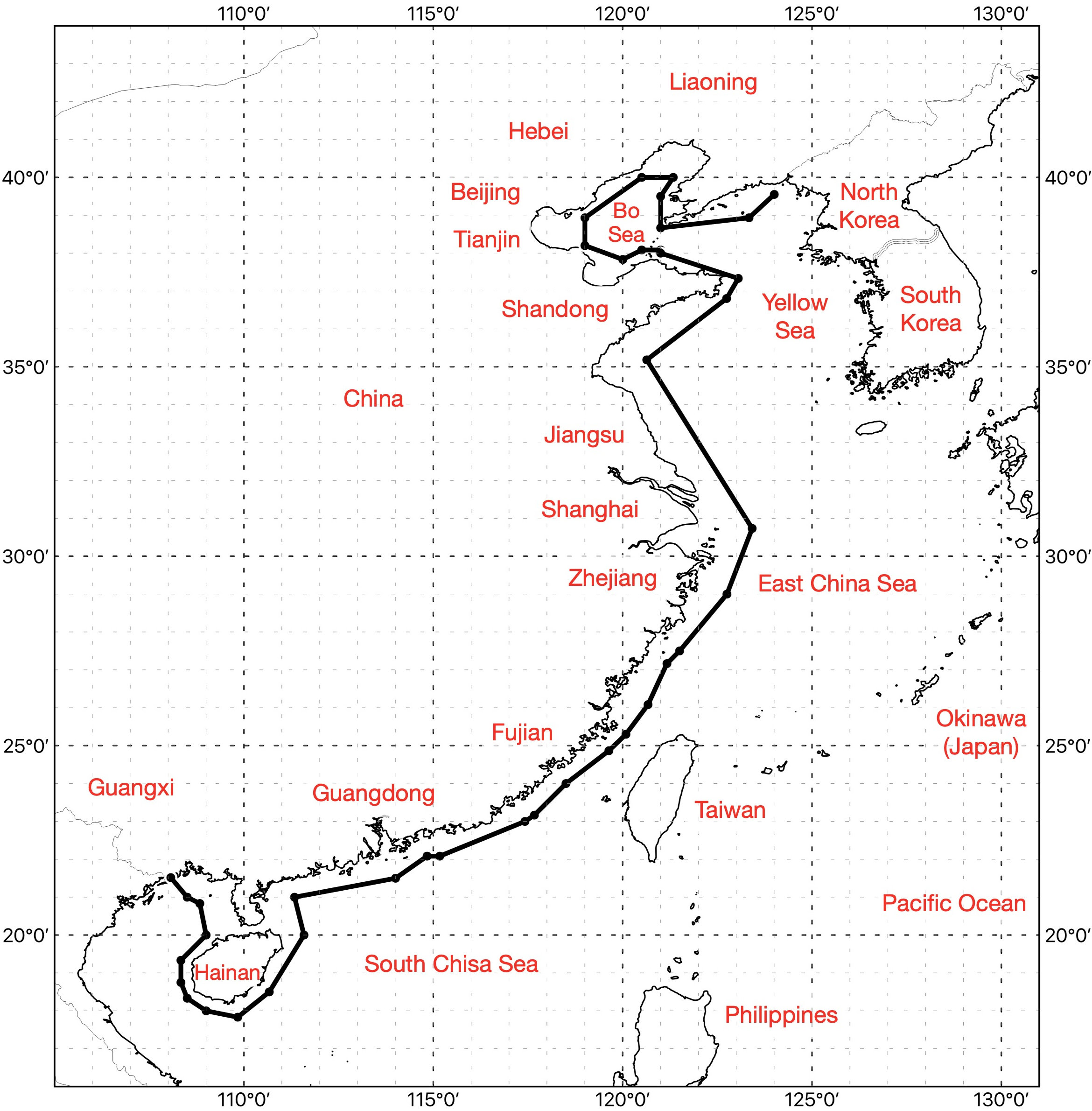

2021年に公布・発効した中国海警法は、第3条で、「海警機構が中華人民共和国の管轄海域とその上空で海上権益維持と法執行の活動を行う」のに同法を適用するとした。また第5条は、そうした活動の基本任務を、「海上安全保障の実施、海上治安秩序の維持、海上密輸・密航の取り締まり、職責範囲内での海洋資源の開発利用・海洋生態環境保護・海洋漁業生産活動等の監督検査、ならびに海上違法犯罪活動の予防・阻止・処罰」とした。第12条7項はさらに細かい規定を並べ、「機動漁船底引網禁漁区線」の外側や特定漁業資源漁場では、海警が漁業や海洋野生生物保護の取り締まりを行うと記している1。

中国は2017年からの漁業改革で、船長12m以下の漁船は「機動漁船底引網禁漁区線」の内側で操業し各地方政府に、船長12m以上の漁船はその外側で操業し中央政府に(具体的には農業部/農業農村部に)、それぞれ出漁申請を出すという制度設計をした2。つまり今日、中国では、①同線の内側は地方政府が管理を担当し、②外側は国務院が書類上は管理するが、海上では海警が監督業務を担う、という整理が行われている。海警は軍の傘下にありながら、官僚的な行政機能も担うのである。

図1:「機動漁船底引網禁漁区線」

Source: Chisako T. Masuo, "China's Digitalized Fishery Reforms and Its Implications on the East Asian Maritime Order," Paul Midford, Jennifer L. Bailey, Espen Moe and Katja Levy eds., Navigating East Asian Maritime Conflicts: Technological Change, Environmental Challenges, Global and Regional Responses, Palgrave Macmillan, 2024, p. 300.

この点は海警の行動を予測するのに重要である。解放軍の情報公開度は低く、中央軍事委員会から海警への具体的命令はまず公開されない。研究者は通常、海警の行動を観察して中国の意図を分析するのみである。対して行政は官僚が進める手続きの束である。誰が何を行うかは政府の中であらかじめ定められている。行政は民間との関連が深いため、多くの場合ルールも公開されている。しかも中国は社会主義国なので、5ヵ年規画(計画)などの国家規画を多数、策定している3。そこでは各政府部門が対象期間に何をどこまで進めるかが決められており、行政担当者には達成のノルマが課される。習近平政権期に入り、国家規画に関しても中国の透明度は下がったが、それでも軍の活動よりわかりやすい。中国の海上行動はよく「サラミ戦術」と呼ばれるが、中国ではこうした国家規画がアクションプランの役割を果たす。

海に関する国家規画の発展

では、海に関する中国の計画体制はどうなっているか。中国の海洋行政は、伝統的には国家海洋局が担ってきた。同局が策定した最も古い国家規画は海洋功能区画で、法的拘束力のない第1期バージョンは1989年から1995年にかけて作られた。これは「国家が国土を所有する」という社会主義的な国土理解に基づき、自国の管轄海域を区分けしてそれぞれの機能や用途を定め、海洋の管理と利用を強化する目的であった。その後、2002年に「海域使用管理法」が発効し、2003年には法的拘束力を持つ第2バージョンが完成した(実施期間は2001-2010年度)4。同法は内水と領海を対象に功能区画を設定すると規定していたが、第2バージョンでは実際には他国の主張と重複する黄海、東シナ海、南シナ海にもそれぞれ「重要資源開発区」が設定された5。中国はこれに基づいて東シナ海の中間線付近でガス田開発を進めることになり、日中間では2004年に春暁/白樺ガス油田をめぐる係争が発生した。

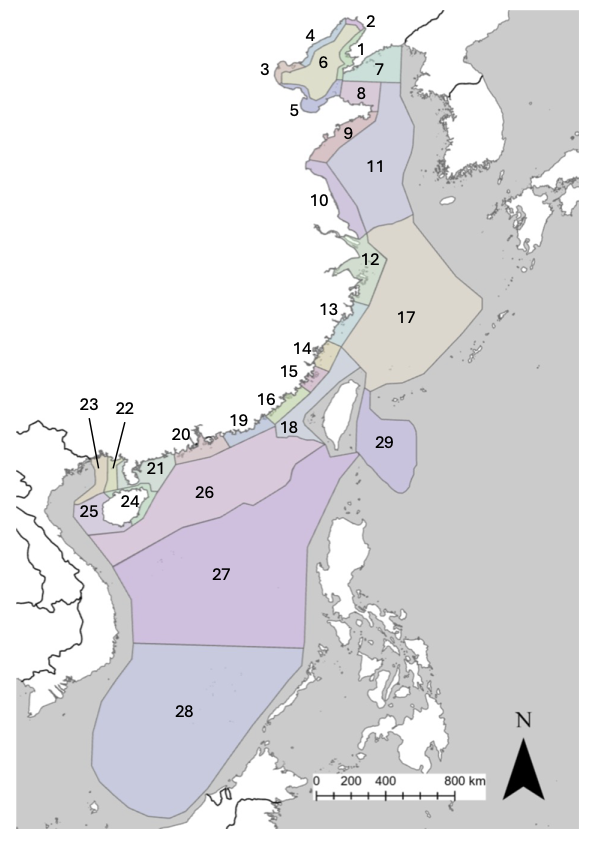

第3期の海洋功能区画(2011-2020年度)は2012年2月に完成した。その中で中国は、管轄権を主張しているすべての海域に区画を設定し、全体の積極管理に乗り出した。中国当局内部で用いていたイメージ図は次のとおりで、南シナ海全体や台湾東部が含まれていたことがわかる。

図2:第3期全国海洋功能区画(2011-2020年度)イメージ図

出典:中国の海洋行政担当者等が行ったウェビナーのスライドから、筆者がトレース。Ministry of Natural Resources of the PRC, "Sharing National MSP Practices Worldwide: China," March 17, 2021, Marine Spatial Planning Global, pp. 24, 38, and 70 [https://www.mspglobal2030.org/wp-content/uploads/2021/04/ MSPglobal_Seminar_MSPpractices_China.pdf].

この第3期海洋功能区画と並行し、国家海洋局はもうひとつ、第1期海島保護規画(2011-2020年度)という重要な計画を策定していた。これは2010年に制定された海島保護法に依拠し、中国の海洋権益主張の根拠となる島礁の管理強化を図る目的で策定されたものである。海洋功能区画と同じく、そこでも島の機能や用途を国が指定し、開発と保護を行うという手法が取られた。当時は胡錦濤政権の末期で、中国政府の情報公開度がまだ高かったため、制度設計にかかる関連文書はまとまって公開された。それらを踏まえると、このとき尖閣諸島はまだ規画対象になっていなかった。しかし、南シナ海の島礁は対象に組み込まれ、スカボロー礁やスプラトリー諸島を含む「中・南沙群島区」は軍が管理する「国防用途島」として管理計画が立案された。その具体的な内容は第1期海島保護規画の公開版から割愛されたが、さまざまな条件に鑑みると、スプラトリー7礁の埋立はその中で計画されたとみられる6。

こうして中国は、2012年初頭には国内行政体制の中に、自国の「海洋国土」全体を管理する新たな制度を立ち上げた。中国が同年4月にフィリピンからスカボロー礁を奪い、翌年からスプラトリー7礁に土砂を注入したのは偶然ではない。ただしそうであるなら本来、上記2規画が終了する2020年度に次期規画が立案されるはずだった。ところが中国はそうしなかった。なぜなら習近平政権が、陸上と海上に関するすべての地理的規画を統合し、国土利用の合理化と効率化を総合的に図るための「国土空間規画」を、トップダウンで設計していく決断をしたためである。

2018年に共産党と政府の大規模な組織改革が行われたときには、そうした方向性はもう定まっていた。前述した海警の配置換えと同時に、その上部組織であった国家海洋局は解体され、職責は新設された自然資源部、生態環境部、国家林業・草原局に引き継がれた。その中では自然資源部が、「空間規画」体系を構築して陸と海を含むすべての国土空間の用途管理を実施することになった7。

翌年から「国土空間規画」の策定に向けた動きが顕著化した。習近平政権は、人口分布、経済利用、国土利用、生態環境保護などの要素をすべて考慮した、科学的で高効率な国土統治体系を統一的に構築しようとした8。ただし、それはかなり抜本的な試みで、法律規則体系や技術標準体系の刷新が必要になった9。そのため、国土空間規画の最初の5年間、つまり2021年〜2025年度は、そうした基礎を固め、用途管理を手段とする新たな開発保護制度を構築するのにあてられることになる。その後の2026年度から2035年度が、新たな規画体系に基づいて国土空間ガバナンス能力を全面的に高める段階と指定された10。

「国土空間規画」の中には、海洋功能区画や海島保護規画を引き継ぐ海洋関連の規画が含まれていることがわかっている。しかし、あいにく内容は未公開だ。自然資源部は2025年5月に、国土空間規画体系を構築する全国の規画を承認し終えたと報じた11。中国は制度的には、次期第15次五カ年規画が始まる2026年度から、その正式な実施段階に入る。

次の海洋行政の方向性

では現在、自然資源部や中国海警は、「管轄海域」を統治するためにどのような海洋行政措置を計画しているのか。

これを最も端的に示すのが、自然資源部が公開した2本の「国土空間の調査、規画、用途規制における用地用海の分類ガイドライン」である。これは試行版が2020年11月に、正式版が2023年11月に公表された。試行版の起草にあたったのは、中国国土勘測規画院、国家海洋信息中心、北京大学、青島市自然資源和規画局などの文民機関だった。このとき島嶼を含む海洋部は、(1)漁業用海、(2)工鉱通信用海、(3)交通運輸用海、(4)遊憩用海、(5)特殊用海に区分され、それぞれにさらにサブカテゴリーが設けられた12。これは(5)以外は、かつての海洋功能区画とかなり似ている。

3年後の2023年、ガイドラインは改訂され正式版にアップデートされた。その際、海洋部の区分はほぼそのままだったが、唯一、(5) に大きな変化があった。2020年版ではそのサブカテゴリーには、「軍事用海」と「その他の特殊用海」が置かれたのみだった(第1期海島保護規画に似る)。だが新しいバージョンでは、「科研教育用海」「海洋保護修復及び護岸工事用海」「汚物投棄用海」「水中文化遺産保護用海」の項目が加えられた13。

この違いはおそらく重要である。海洋功能区画の策定は1989年から始まっており、大陸に近い海域での普通の活動には十分対応できていた。すなわち、試行版が正式版に格上げされるまでの間に、中国として今後管理を強化していきたい係争海域について、中国海警やその上部の中央軍事委員会などとその手法に関する調整が行われたはずなのだ。彼らは中国の実効支配強化の観点から、文書の改訂に関与したとみられる。

ということは、中国は今後、これまでのような漁業や資源採掘などの経済面に加え、科学研究、環境保護、文化遺産保護などの誰もが賛同しうるような「平和」な名目で、係争海域で自国の行政統治を強化する準備をしていると考えられる。そして武装した中国海警にそれを担わせ、管理実績を積み上げることで、中国の「平和な統治」の確立を対外的にアピールする意図を有する。また、中国はそれを「国土"空間"規画」体系に基づいて行うため、海面だけでなく水中や海底や空中でも新たな活動に出る可能性が高い。

海洋装置の開発と稼働

こうした推測は、中国の海洋装置開発からも裏付けられる。中国は第12次5カ年規画で独自の衛星測位システム「北斗」を整備し、第13次5カ年規画ではそれと連携可能な衛星観測システムや海洋立体観測網(水上ブイ、係留型や海底の観測装置、海中ドローンなど)の開発を進めた。そして2021年からの第14次5カ年規画では、習近平が2015年に国家戦略に格上げした「軍民融合」の精神に基づき、さまざまな「海洋プロジェクト装備」を開発している。公開されているものだけでも、船舶スマートナビゲーションシステムやスマートレーダー観測システムに加え、巨大養殖装置、海底で稼働する監視観測ネットワークやデータセンター、深海用だったり半潜水式だったりのさまざまな形状の石油リグ、深海底の資源採掘車など多種多様だ。

こうした装置の特徴は多機能性である。福建省が2024年4月に運営管理者を募集した「閩投秀嶼1号」の例を見てみよう。これは長さ100メートルにおよぶ深遠海の自動養殖用プラットフォームで、移動式である。また海洋科学学習、魚釣り、海上レストラン、宿泊、観測通信などの機能を合わせ持ち、観光客を含め150人が滞在可能だ14。つまり海上にこれひとつ設置できれば、中国人がさまざまな活動を展開する拠点にできる。

考えるべきは、これらがもし係争海域に投入されればどうなるかだ。中国は海警の監視の下で、そこで「平和」に民間の活動を営める。また、多数の観光客が滞在しているのであれば、他国の軍隊がそれを攻撃するのはかなり難しくなる。つまり中国はそこで「平和」に自らの実効支配を確立できる。

残念ながらそうした未来は、多くの人が考えるよりずっと差し迫っている。中国は近年、風力、潮力、波力、小型原子力など、海域で使えるさまざまな発電装置を開発してきた。2025年2月には自然資源部等の6省庁が、これらの「海洋エネルギーの規模拡大利用を推進するための指導意見」を公表している。文書は、「海洋エネルギーの開発利用は新質生産力の発展に有利で、東部沿海地域、島嶼、深遠海の施設の電力不足を緩和し、新型エネルギー体系の構築を推進し、海洋経済を発展させ海洋強国を建設するのに重要な意義を持つ」(強調筆者)と指摘し、海洋発電の規模拡大を国内に向けて指示した15。中国は、人口の多い沿海部だけでなく大陸から遠い島や深海にも安定した電気を供給し、これまでに開発した装備を稼働する準備をしているのだ。発表のタイミングを考慮すれば、この指導意見自体が2026年度に始まる第15次五カ年規画期を見据えた号令だと言わざるを得ない。

日本は何に備えるべきか

このように考えていくと、中国が2026年度以降、自国の主張する「管轄海域」で行動を格上げしていくのはほぼ確実である。(実際には公海や他国のEEZでの活動も計画されているが、それは別稿とする。)軍事はさておき、比較的情報の多い国内行政の角度から見ても、中国は複数の行動を準備している。中国海警には現場監督者として、それらを最前線で防衛する役割が付されている。

近年、中国は国土空間規画の策定等を通して、海洋部での行政力強化を図ってきた。いったん制度が定まれば、ルールに基づいてそれを全国で同様に実施するのが行政の仕事である。2006年、中国海監(現・海警)は尖閣諸島を念頭に新たな「東シナ海パトロール制度」を起動したが、翌年にはそれを南シナ海でも実施し始めた。これを機に南シナ海問題は激化した。黄海、東シナ海、台湾周辺、南シナ海といった東アジアの周辺の海の問題は、中国の官僚制を通して互いに連動している。

ここで冒頭の、中国による自然保護区の設定問題を考えてみたい。中国は国内行政上、2012年に尖閣諸島周辺に領海を設定しており、それはスカボロー礁より12年古い。国土空間規画はすべての領土と「管轄海域」を対象にすると謳っているため、今回、中国の官僚は尖閣諸島とその周辺でも規画を立案したはずである。スカボロー礁の事例をもとに考えると、中国は尖閣諸島とその周辺海域で、科学研究、環境保護、文化遺産保護などを名目とした「平和」な用途設定を国内ですでに行なっている可能性が高く、近いうちにそこに正式に自然保護区を設定しても全く不思議はない。

現実的な立場からすれば、中国が国内行政上、自然保護措置をとることを名目に尖閣諸島を自然のまま放置し続けるのであれば、日本としても大きな不都合はない。そうすれば、もともと存在しない尖閣諸島の領土問題が、中国国内で「棚上げ」されるからだ。だが、中国にそうした希望的観測を抱くのは禁物だ。スカボロー礁の場合、中国はその全体を自然保護区にしたわけではなく、同礁の三角形地形のうち北東辺のみをそう指定した。自然資源部に所属し南海研究院の所長を務める陳相秒は、国内向けの解説で、同礁では「一部のフィリピン漁船がラグーンに侵入して違法操業を行い、関連海域の脆弱な生態系を破壊している」ためその生態系の保護と管理が必要になったと述べた16。おそらく中国は、残った2辺に保護や管理のための施設を構築し、フィリピンの勢力を排除する拠点にする計画を立てている。

実は中国は、過去5年ほどの間に尖閣諸島についても、自分を是、相手を非とする類似の言説を強化してきている。例えば中国外交部発言人は、「日本の右翼漁船が尖閣諸島の領海に繰り返し違法に侵入し、中国に深刻な主権侵害を与えている」、「日本の関係当局は、尖閣諸島海域における権利侵害と挑発行為を直ちに停止し、情勢のさらなる複雑化を避けるべきである」などと発信してきた17。東シナ海における石油・ガス資源の発見を契機に、尖閣諸島に対する日本の平和な統治に突然挑戦してきたのは、歴史的には中国側である。しかし、中国は物事の是非を反転させ、日本側、特にその右翼漁船が中国に一方的に挑戦しているという言説枠組みを作り、それに基づく認知戦を展開している。しかも中国は並行して、領海に入って操業しようとする日本漁船をほぼすべて追い回すようになり、民間漁船に脅威を与えてその操業を抑止することにかなりの程度、成功してきた。次段階で中国が、耳触りのよい何らかの名目で日本人の完全排除を試みてくる可能性は、スカボロー礁と同程度に高いとみられる。

2025年5月には、尖閣諸島上空で中国海警ヘリによる領空侵犯も発生した。国土空間規画は土地や海域の立体的な使用を前提とする。そのため尖閣諸島の陸上だけでなく、周囲の海面、および上空や水中、海底などでも、中国は新たな措置を計画している可能性がある。

さらに、中国の最近の海洋装備開発を踏まえれば、中国が東シナ海で日中中間線沿いに設置したオイルリグにも注意が必要である。中国はそれらを拡張し、監視観測能力向上や海上プレゼンスの強化など、安全保障上の目的に用いていく可能性が高いからだ。黄海に目を向けると、中国は中韓漁業協定に基づく暫定措置水域に、2018年から巨大な養殖装置を一方的に設置し、2024年ごろからその拡張を始めた。2025年5月までに、その中心設備には通信アンテナドーム1基、クレーン2機、デリック3機、ヘリパッド1台分などが増設されている18。中国は養殖という経済活動を名目に、黄海の係争水域に巨大な活動拠点を造ってしまったのである。そして、中国が黄海で行っていることを、東シナ海で行わない理由はない。

前述したように、習近平政権は海洋装備開発で多機能性を重視し、ひとつの装備にさまざまな機能を持たせようとしてきた。中国の海洋オイルリグは大型化している。最大のものは現在、設計重量が2万トンを超え、生産・生活一体型の3階建てで、240余りの重要設備を搭載できる19。他方で中国は、台湾有事などとの絡みで自衛隊や在日米軍への懸念を強めてきた。中国の視点で考えれば、東シナ海にすでに18基設置しているオイルリグを拡張し、これらを海底観測網で結んだり、ヘリパッドやクレーンを増設して拠点化していくことが、周辺海域に睨みを効かすのに最も確実な方法であろう。

本年9月28日から10月にかけ、中国の海洋調査船「向陽紅22」が東シナ海の中間線をまたいで長期の海洋調査を行い、不審な動きを見せているが、これも2026年度以降の活動に向けた準備ではないか。加えて、中国は近年、東シナ海や西太平洋で日本のEEZにしばしば疑義を呈してきた。日中間では(中韓、中比間などと同様に)EEZの線引きをめぐる外交交渉が終結していない。中国が東シナ海で中間線を超えて装置を設置する可能性もあることを、日本はしっかり念頭に置くべきだ。

中国の過去の海洋政策を踏まえて考えれば、近い将来、中国が日本近海で海上行動を格上げしてくる可能性はかなり高いと言える。海洋に関する技術開発に邁進し、経済や環境保護などの民間活動と行政措置を駆使し、軍隊を背後に控えさせて自国の実効支配域を拡大しようとしてくる中国に、われわれは十分な備えをしているのだろうか。海上保安庁が尖閣諸島周辺で粛々と海上法執行を続けていれば大丈夫、と過信していないだろうか。現状での唯一の救いは、日本周辺海域で日本と同様に中国の拡大圧力を受ける国が増えている、ということである。われわれは関係国とも情報交換や共同分析を進めながら、中国の「サラミ戦術」への有効な対処法を編み出していかねばならない。

(10月8日脱稿)

自然资发〔2023〕234号〉2023年11月22日、中华人民共和国中央人民政府[https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6917279.htm].