「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。

台湾の頼清徳総統が2024年に就任してから5月20日で1年になる。その1周年に向けて、台湾海峡両岸の動きが活発になってきた。3月13日、頼総統は国家安全ハイレベル会議後のスピーチで、中国を「外部敵対勢力」と名指しし、中国の統一戦線工作が台湾に与える5つの脅威と17箇条の対策を発表した。中国側はこれに対して強く反応し、4月1日・2日には、中国人民解放軍は、台湾近海で空母「山東」を参加させるなどの大規模な軍事演習を挙行、併せて中国海警局は、台湾の本島周辺や離島付近で法執行パトロール等を実施した。台湾側も中国側の行動を厳しく非難し、緊張が高まっている。パパロ米インド太平洋軍司令官は、このような情勢を受けて、4月9日に行われた米議会証言において、「2024年、人民解放軍は持続的な圧力作戦を通じて能力の向上を示し、台湾に対する軍事的圧力は300%増加した」「中国が台湾近海でいままでにも増して展開している攻撃的な活動はもはや単なる演習ではなく、リハーサルである」と述べた1。

こうした中、台湾から400キロメートル離れた東沙諸島(台湾が領有)では、中国の海警船・漁船による東沙島周辺海域の侵入事案が2025年に入って増加し、中国側による既成事実の積み上げが企図されている。本稿では、頼清徳政権発足1年を前に累増する中国海警による台湾の離島の制限水域への侵入事案の現状と、それの持つ意味について考察する。

東沙諸島とは

東沙諸島は南シナ海の北部に位置する環礁群で、最高地点で海抜7メートルという東沙島(英語名Pratas Island)以外は満潮時に水没する。その東沙島も約1.74平方キロメートルの大きさしかなく、海洋委員会海巡署の要員や台湾海軍陸戦隊を中心に数百名が常駐しており、住民はいないとされる。

東沙諸島が識者の注目を集めているのは、その戦略的位置にある。東沙島は中国大陸から 約200キロメートル、香港から南東方向 約330キロメートルであるのに対し、台湾本島からは南西方向に約400キロメートルと、実効支配をしている台湾より中国本土の方が近い。改めて地図を確認すれば、東沙諸島は南シナ海からバシー海峡・台湾海峡に抜ける交通の要衝にあり、ここに軍事拠点を設ければ、南シナ海から極東方面へ向かう動きを扼する「門番」2の詰所として機能するのは明らかだ。日本のシーレーン防衛を考える上でも、この島の帰属は極めて重要であると言える。

東沙諸島をめぐる最近の動き

この東沙諸島では、中国の海警船・漁船による東沙島周辺海域の侵入事案が2025年に入って増加している。台湾の海洋委員会海巡署(日本の海上保安庁に相当)の3月30日付プレスリリースおよび消息筋によれば、本年1月以降、中国船の侵入は18隻・77回に及び、台湾当局はこれらを退去させ、6隻を拿捕したという3。これは、昨年(2024年)1年間の同海域への侵入事案が33隻・158回、一昨年(2023年)が11隻・17回であったのに比べ、明らかに増加している。本年2月から3月にかけての事案は、3月18日から25日までに海巡署が出した4本のプレスリリースに詳しいが、2月15日には、6隻の中国漁船(最大29隻の小型ボートを含む)が同時に出現する一群となって東沙島の海域に現れた。これに対し海巡署はこうした船舶を排除・退去させる過程で中国の海警船舶に遭遇、海警船は台湾が定める制限水域(台湾側が1992年の両岸人民関係条例に基づき制定した中国船舶の侵入を禁止・制限する水域で、東沙島の制限水域は島から24カイリ以内)を侵犯し、法執行活動を妨害した上、制限水域内で周回を継続したという。

また、一連の侵入活動の後、中国漁民の要請に応えて中国海警が出動して台湾海巡署の巡視船を駆逐した、といった内容の「フェイクニュース」(海巡署プレスリリース)が中国のオンライン・コミュニティーに流れた。これに対し台湾側は、自身の領有権に基づく正当な海上法執行活動を行った旨のプレスリリースを立て続けに発表し、事態は情報戦の様相を呈した。

同時多発の「海上法執行活動」

興味深いのは、中国船舶による東沙諸島での侵入事案があった3月12日に、同じく台湾が領有する馬祖島・金門島周辺でも同様の事案があったことである。3月12日午後8時、中国海警 14517は台湾漁船「興大發1号(Xingdafa No. 1)」に接舷し、検査のため中国の港へ進路を取るよう要請したが、これに台湾の海巡署所属の巡視船が割って入ったという。また、同じく3月12日の午後1時、「延平2号(Yangping No.2)」が金門島の制限水域に侵入し、無人水中車両(UUV)を展開したが、台湾側巡視船は当該船舶を制限海域から外に出し、その調査活動を停止させたという。折しも東沙島の制限水域で、中国海警3101が中国漁船「粤茂濱漁(Yue Mao Bin Yu)No. 41177」に接舷し、法執行措置を実施したのが同日午後3時であった(時刻はいずれも台湾時間)。この日は中国漁船・中国海警が、台湾が指定する制限海域3か所で台湾海巡署巡視船とにらみ合うという異例の展開をたどった。3か所でこのような事案が同日に発生することを単なる偶然と捉えることは難しい。5月20日の頼総統就任1周年などのイベントを口実にして、中国当局がこのような侵入を繰り返し引き起こそうと考えているとの見方は台湾側に根強く4、今回の「同時多発」事案はその予行演習ではないかとも見られている。

オンライン空間に見る東沙諸島への執着

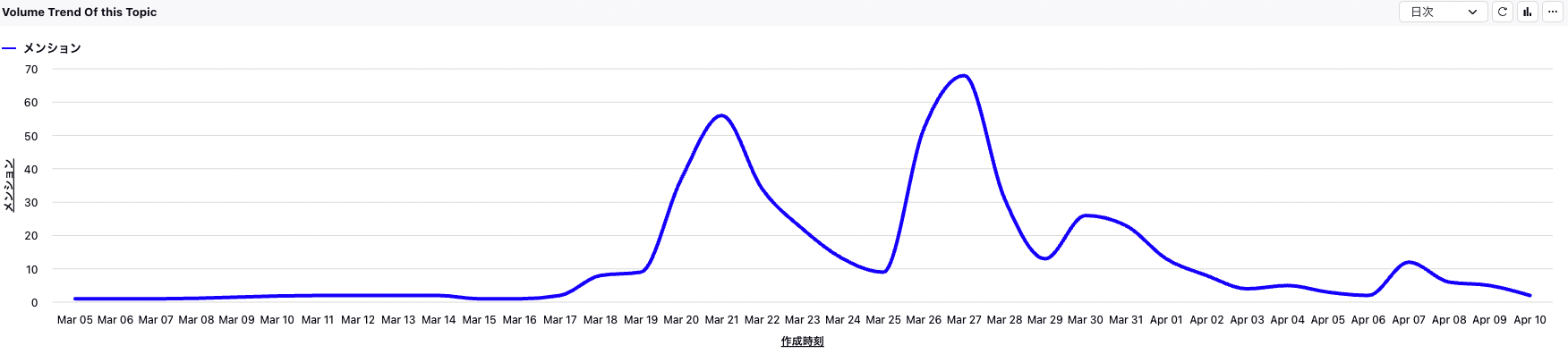

グレーゾーンのもう一方の戦域であるオンライン空間では中国語で「東沙諸島」に関連する言及数が大きく増加している。下記は、「東沙諸島」と「台湾海巡署」の両方に言及したSNS投稿・ニュースの推移である(期間:2025年3月1日―4月10日、以下本項目につき、Japan Nexus Intelligence(JNI)調べ)。

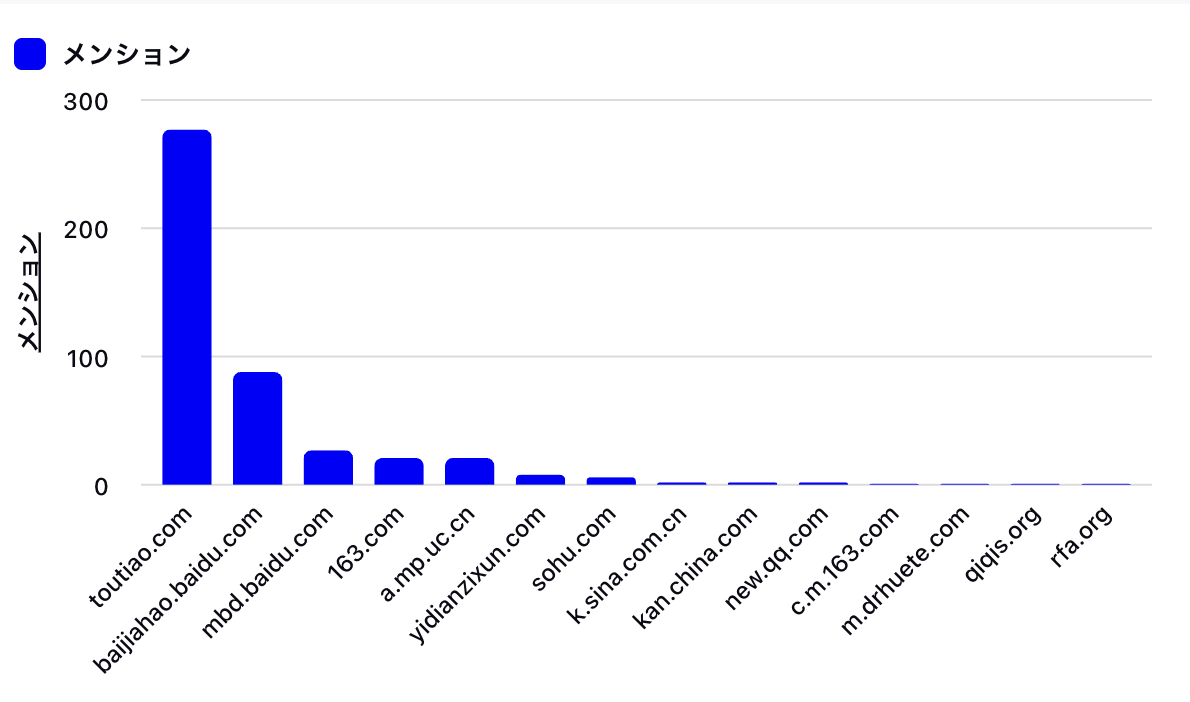

総言及数は473件であり、このうち460件がニュースやブログサイト等に掲載された記事である。これらの記事はいずれも中国大陸側の目線で海警局の動きを伝え、東沙諸島近辺で「対峙が発生した」とするものや、「台湾の海巡署は海警局を阻むことができなかった」と伝えるものだった。460件の記事等をドメイン別に見た図が以下である。

「toutiao(今日頭条)」や「baijiahao(百家号)」はいずれも、一般のネットユーザーが文章を投稿できる中国のプラットフォーム(国営等主要メディア等の記事も転載)であることから、東沙諸島に関する反応では、中国においては主要メディアではなく一般のブロガー等の言及が中心であったことがうかがえる。X(旧ツイッター)においても3月23日、中国大陸の漁船3隻が「突然台湾海巡署の待ち伏せに遭った」「海巡署3101艦が現場に駆けつけ海巡署を阻止し、3隻を救った」との情報を発信している5。

簡体字中国語のドメインにおいては、複数の真偽不明の情報が確認されている。そのうちの1つが、「台湾側が、3月10日にアメリカから購入したレーダーを密輸入した」というものである。例えば 「toutiao(今日頭条)」にアップされた動画「海警3304舰与台湾海巡署的船只,在东沙岛海域附近展开了激烈对」6においては、台湾が東沙諸島にレーダーを密輸入しようとしたが、中国海警局に捕捉・阻止されたというストーリーが展開されている。3月25日付台湾海巡署プレスリリースで紹介された投稿でも、「東沙海域で激しい対峙が発生、海警が台湾巡視船に噛みついた、(台湾は)米国製レーダーと入れ替えたいのか(想換裝美國雷達)?」との記述があった。台湾軍が米国製の大型レーダー一式を島に持ち込もう(古いものと交換しよう)としたところ、中国の海警船3304が断固として阻止したという話に仕上がっており、もしそのような大型レーダーが東沙島に設置されていれば、米軍にリアルタイムでデータが送信され、ゲームチェンジャーになるところだったという内容である7。

こうした内容がネット上で不自然に拡散されるケースも散見される。そのうちの1つが、「只剩最后20海里登岛」(あと20海里で上陸)と「台当局惊出一身冷汗」(台湾当局が冷や汗)という固定のフレーズを含んだ記事である。3月1日から4月10日までの期間において、この条件に当てはまる記事・動画は64件検知されており、元となった最初の記事は、「大学准教授」を名乗る人物によって掲載されたもの8だ。この記事は台湾側が中国海警局の船を阻むことができなかったと主張する。さらに、中国が『独立勢力への懲罰』として島を占領するシナリオを「台湾側は極度に恐れている」とし、「台湾当局は、自らの挑発的かつ紛争を煽る行為が、最悪の結果を招くことを恐れている」と締めくくる。この内容が複数の投稿者によって転載されていて、テキストベースの記事だけでも35本あり、タイトルや序文にはいずれも「只剩最后20海里登岛」と「台当局惊出一身冷汗」が含まれている。こうしたナラティブは「台湾側は力では中国に敵わない」ことを含意とする、よく見かけるナラティブであり、同一コンテンツやナラティブを協調的に拡散する影響力工作が展開された可能性も否定できない。

こうした投稿からも透けて見えるとおり、中国側も、この東沙島周辺が米中軍事対立の発火点となり得ると見ている節がある。本年1月、中国が行った戦時シミュレーションに関する興味深い記事が香港のサウスチャイナ・モーニングポスト紙に載った9。華北計算技術研究所の研究者によって設定されたこのシミュレーションは、米空母打撃群はバシー海峡に在って、東沙諸島「沿岸」付近にて活動する中国の空母打撃群に対して大規模な攻撃を開始したと想定し、異なるプラットフォームから同時に発射された10発の長距離対艦ミサイルで、中国空母を護衛する大型駆逐艦の1隻を攻撃とするという内容であった。人民解放軍隷下の研究所がそのようなシナリオを作成しているということは、東沙諸島近辺が今後「戦域」たり得ることを中国政府も想定しているということであろう。

「金門モデル」に警戒せよ

最高地点が海抜7メートルという東沙島は、中国軍がその気になれば容易に奪取することができるとの評価が米国防省の2024年中国軍事力報告書(CMPR)に見えている10。同報告書は、金門島・馬祖島の占領についても「人民解放軍の能力の範囲内」であるとしている。他方、このような作戦の実行は、台湾内の政治勢力の結束をもたらすほか、国際社会の非難を招く可能性があるため、政治的には極めて困難であろう。

さすれば、この局面で警戒すべきは、禁止・制限海域への侵入の常態化を通じて、台湾の管轄権を否定する中国による「既成事実化」の動きであろう。2024年2月14日、中国漁船が金門諸島付近で転覆し、漁師2名が死亡(この間、台湾は5隻の中国海警局(CCG)の船が金門諸島周辺の制限水域に侵入したと主張)した事件を契機に、2月18日、中国福建海警局は海上における法執行能力を強化し、厦門・金門島海域において常態的な法執行パトロールを行い、関連海域の秩序を維持し、漁民の生命・財産の安全を守ると発表した11。1年後の2025年2月には、金門島近辺での中国海警の制限水域への侵入事案は60回を数えた12。このような中国海警の行動を、中国側が「金門モデル(金門摸式)」と呼んで、さらに広域に広げる動きを見せているのであるから、台湾側が本年に入ってからの東沙諸島の制限水域への侵入事案の増加を警戒するのも当然と言える。

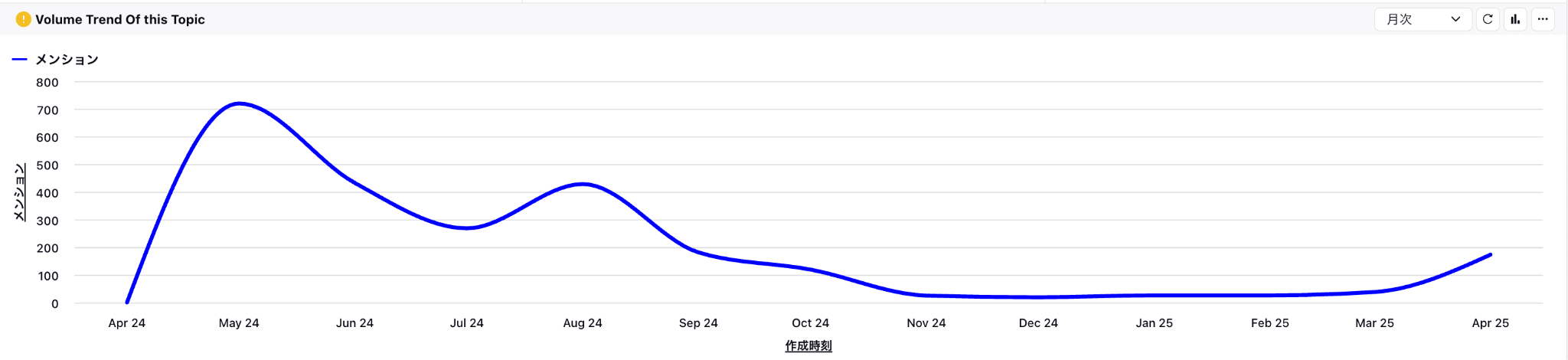

「金門模式」に関する言及の広がりを、英語および中国語(簡体字・繁体字)でグラフ化したものが以下である。期間は2024年4月23日から25年4月22日の1年間である(以下、JNI調べ)。

ピークが形成されたのは2024年5月であるが、これは人民解放軍による台湾近辺の軍事演習「聯合利剣-2024A」(5月23日―24日)の前後と符合しており、台湾メディアが「金門モデルが他の区域に拡張される恐れがある」と警鐘13を鳴らしている。同様の指摘は英語圏のアナリストにも見られ、具体的には、馬祖島・東引・烏坵島に対する金門モデルの拡張が懸念14されている。

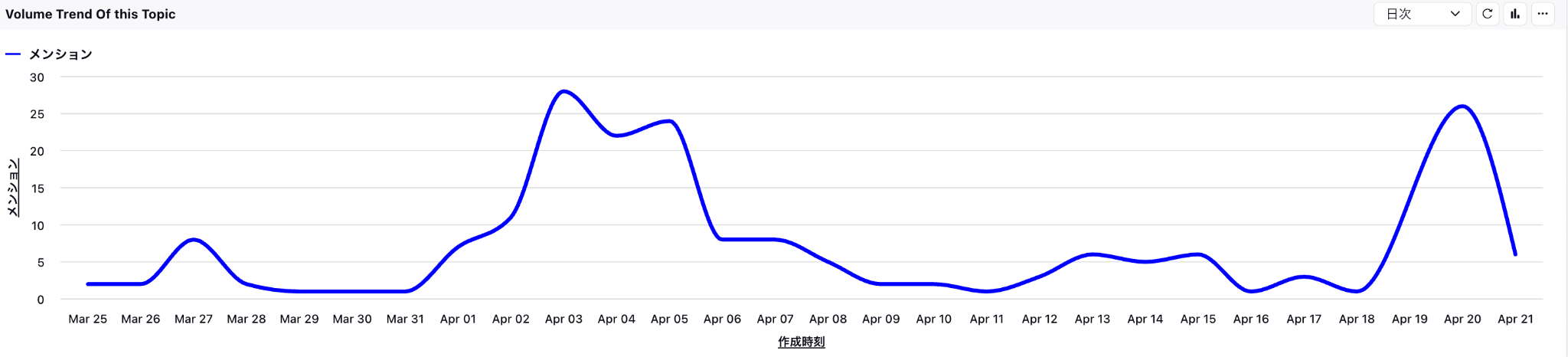

ここで2025年4月にわずかながら言及量が上昇カーブを描いている点にも注目したい。25年3月末から4月までの期間をクローズアップしたグラフが以下である。

4月における言及のピークを形作っているのは中国中央テレビ傘下のSNSメディア「玉渊谭天」である。同メディアが4月3日に発表した記事「解放军离岛不足20海里!对台军演进入"抠细节"阶段」(解放軍が島まで20海里以内に!台湾向け軍事演習は"詳細を詰める"段階に突入15)では、「台湾に対する行動はまさに"全島コントロール"に変わっており、これは金門モデルの発展と延長である」と主張している。この記事が転載されることにより、ピークが生まれている。

4月20日以降のピークは、「『金門モデル』が台湾に対して法執行権・行政管轄権を行使する際の鍵となるというレポートを、アメリカのシンクタンクが発表した」という複数の中国語記事1617によって形成されている。これらの記事では、金門モデルは戦わずして戦局を有利に進める手段として描写され、頼清徳政権は「切ることの出来るカードが一枚一枚と少なくなっている」とされている。この「アメリカのシンクタンクが発表した」とは、Global Taiwan Instituteが4月18日に発表した「Chinese Communist Party Lawfare and Economic Coercion Against Taiwan」18を指すと見られる。ここには「『金門モデル』は、今後の中国による法的管轄権および軍事的影響力の拡大の布石としての事例研究になり得るものであり、両岸関係をいっそう複雑化させることとなる」との一文が存在する19が、これは金門モデルなる概念を使って既成事実の積み上げを狙う中国側を批判する内容の記事である。

以上に見られるように、金門モデルをめぐる言及は「玉渊谭天」や個人ブロガー記事によって度々言及され、今後も、中国が台湾周辺で軍事演習を実施した場合などに増加することが予想される。一方で、英語の言及はいずれも「聯合利剣-2024A」期間に集中20しており、直近の増加は確認されていない。今後、何らかのイベントを契機に、この金門モデルについての発信が多言語で強化される可能性もある。

結語

日本はこうした事態を対岸の火事として等閑視すべきでない。日本は、東シナ海において、中国による独自の歴史解釈による一方的な領有権主張に基づく圧力にさらされているばかりか、この東沙諸島近海を通るシーレーンの受益国である。この「金門モデル」なる既成事実化の試みを成功させないよう、まずはシンクタンク間(トラック2)での国際的連携を主導する必要がある。具体的には、米・比のシンクタンクなどと連携し、東沙諸島から12カイリ以内の「領海」において中国海警による大規模な法執行活動が行われる場合には、中国海警の航跡や行動などを記録・発表するなど、中国側の既成事実化の動きを白日の下に晒すべきである。中国側の行動が海警の活動を超えて軍事演習に発展する場合は、日本政府としてもこれに重大な関心表明をして中国に懸念を伝達するという政府による発信を行うことはもちろんである。また、G7などの参加国の同質性が比較的高い多国間のフォーラムでも、南シナ海における法執行活動の横行による既成事実化の動きを非難するといった文言で、こうした動きを牽制したいところである。要は、不測の事態を抑止するためにも、西側諸国が同諸島に対する中国の動きに関心を払っていないという誤った認識を中国側に持たせないことである。

中国の習近平国家主席は昨年3月、全国人民代表大会での人民解放軍代表団との会議に出席し、「発展の重点を際立たせ、新興分野の戦略能力の構築に関する戦略と計画の実行に力を入れる必要がある。海上軍事闘争の準備、海洋権益の維持、海洋経済の発展を統合的に計画し、海洋ガバナンス能力を高める必要がある」とし、新興技術の獲得を踏まえ、海洋戦略を経済発展と連動させるよう求めた21。この演説から約1年余、中国の「海上軍事闘争の準備」は、単なる計画段階から、台湾が領有する離島への法執行活動の常態化という形をとって、パパロ司令官が言明したとおり、予行段階に入ったと見るべきかもしれない。東シナ海における中国の動きの牽制と日本のシーレーンにおける航行の安全確保のためにも、今こそ日本が所要の外交活動と国際世論啓発を行うべき時である。

1 Full Committee Hearing: U.S. Military Posture and National Security Challenges in the Indo-Pacific Region | House Armed Services Committee

2 小笠原欣幸、東沙諸島―台湾海峡危機の潜在的発火点(2020年12月1日)

3 海洋委員会海巡署ホームページ3月30日付プレスリリース。海洋委員會海巡署全球資訊網-海巡新聞-海巡強勢取締越界中國漁船 全力維護東沙環礁生態保育

4 2025年4月1日付ロイター通信記事Taiwan coast guard warns of China using 'pretext' to launch war games this year 参照。

5 本件の投稿の閲覧数は130と影響力はないので、あえてここでリンクを貼付しない。

6 https://www.toutiao.com/video/7487243488501809701/

7 元の投稿:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827263842860324178&wfr=spider&for=pc

8 https://www.toutiao.com/w/1827635450793993/

9 2025年1月3日付South China Morning Post紙記事。Chinese war games system sees surprise US attack on PLA carrier group in South China Sea

10 Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024

11 千綿るり子「中国海警局の金門島海域での「常態的」な法執行パトロール」(JASIリサーチメモ、2024年4月)JASIreport20240410.pdf

12 中時新聞網2025年2月25日付記事。https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250225004739-260407?chdtv

13 https://www.cna.com.tw/news/acn/202405230180.aspx

14 Mathieu Duchâtel on X: "One aspect of the ongoing military exercices conducted by the PLA that deserves attention is the use of the Coast Guards following the so-called "Kinmen model": presence in the restricted waters of Daqiu, Xiaoqiu and Dongyin Islands. https://t.co/RuinYu4sS5" / X

15https://news.cctv.com/2025/04/03/ARTIJN3kCitb74LCI1rIukZs250403.shtml?spm=C94212.PCZY5ai8s94S.0.0

16 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1829907355229214149

17 https://www.toutiao.com/w/1829907316575424/

18 https://globaltaiwan.org/wp-content/uploads/2025/04/OR_PRC-Lawfare-and-Economic-Coercion-Against-Taiwan.pdf

19 前掲、p15。

20 直近1年間で言及量は564件。うち375件が「聯合利剣-2024A」実施期間前後に確認されたもの。

21 人民網日本語版2024年3月8日付け記事。習近平総書記「新興分野の戦略能力を全面的に高める」--人民網日本語版--人民日報