国問研戦略コメント(2025-09) 世界のチョークポイント・パナマ運河と米中対立

渡邉優(成蹊大学客員教授、日本国際問題研究所客員研究員)

「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。

はじめに

2025年1月に就任した米国トランプ大統領は、グリーンランドやカナダに加えパナマ運河にも領土的野心を露わにして物議をかもしている。海上交通の要衝であるパナマ運河は、「ルールに基づく自由で開かれた国際秩序」(Free and Open International Order based on the rule of law)に大きな影響を与えうる戦略的チョークポイントである。本稿では、これまでの経緯を振り返り、今後注視すべき点を洗い出すとともに、日本に期待される役割についても考察を加えたい。

パナマ運河の経済的重要性

パナマ運河は、スエズ運河、マラッカ海峡と並ぶ世界海運のチョークポイントである。パナマ運河のおかげで太平洋・大西洋間の輸送が、南米最南端のホーン岬経由に比べ、距離で5000キロメートル、所要日数で8-10日、コストで2割削減されている。毎年約1万4000隻がパナマ運河を通過しており、貨物の通過量は世界貿易の5%に相当する。最大の運河利用国は米国(全体の約7割)で、これに中国、日本が続く1。

なお、パナマは運河に加え、複数の港湾施設、2つの経済特区(1つは香港に次ぐ世界第2位の規模)、米州各地を結ぶハブ空港、金融制度(米ドルが流通、比較的緩やかな金融規制等)を持ち、中南米におけるヒトとモノとカネの流通拠点としての価値も大きい。

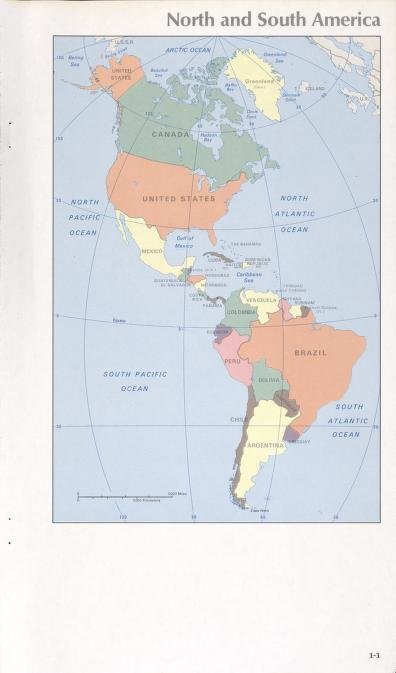

(Library of Congress, US) https://www.loc.gov/resource/g3290m.gct00217/?sp=4

米国とパナマ運河:安全保障上の要衝

米国がパナマ運河に強い関心を持ち、関与してきたのは、トランプ政権に始まったことではない。古くは19世紀中葉のゴールドラッシュ時に多くの人々を米国西部に運ぶため、1855年にパナマ地峡に鉄道を敷設したのは米国だった。19世紀末には「海上権力史論」で知られる米国の海軍戦略家アルフレッド・セイヤー・マハンが、パナマ地峡運河の重要性を指摘し、米国では両洋を繋ぐ運河の建設に関心が高まった2。

1903年には米国がパナマ地域の独立勢力を支援し、コロンビアから分離してパナマ共和国が成立。両国は、将来の運河建設や運河および隣接地域の管理権を米国に委ねる条約を締結、米国が1904年から建設を始めた運河は1914年開通に至った。以後、米国は運河を運営し、隣接地域に多くの米軍基地を設置し、中南米方面を担当する米南方軍(SOUTHCOM)の本部をパナマに置くなど(現在はマイアミ)、パナマは米国にとって西半球安全保障の拠点となった。しかし米国の圧倒的なプレゼンスは、パナマのナショナリズムを刺激して運河返還の要求が高まってきた。紆余曲折を経てカーター政権下の1977年に運河返還と運河の中立条約が締結され、1999年末に運河と隣接地帯がパナマに返還された。以後、運河の管理はパナマ政府機関である運河庁が行っている。

しかし当時から米国では、安全保障の観点から運河返還を懸念する声も大きかった。1977年の条約に対して米上院は、この懸念に対応するため追加・修正(運河の運営が妨害された場合に米国が軍事力の行使を含む措置を講ずる権利を有する、運河通航料の改訂時には米国の利益等を考慮する等)を加えたが、それでも米上院では1/3(32名)が反対票を投じ、カーターの後を継いだレーガン大統領も条約見直しを唱えていた。「パナマ運河は米国からパナマに軽率に引き渡された」というトランプ大統領の主張は、必ずしも目新しいものではないのだ。

安全保障上の必要性に加え、パナマ運河が米国の海上物流上極めて重要であることは言うまでもない。現在、米国のコンテナ輸送の40%がパナマ運河を通過している。

一方のパナマは経済面では米国と密接な関係にあるが、米国の運河地帯支配に対するしこりは運河返還により完全に解消されたわけではない。米国がパナマに対し時に融和的政策(運河返還はその象徴)をとり、時に強権的対応(1989年には反米政権打倒のためパナマに侵攻)をする背景として、パナマの愛憎半ばする対米感情に留意する必要がある3。

中国のパナマ浸透と米国の懸念

中国は2016年に台湾に民進党の蔡英文政権が成立すると、それまでの「外交休戦」を放棄して台湾承認国の切り崩しを再開した。2017年はじめに台湾と断交し中華人民共和国に承認を切り替え、その後ドミニカ共和国、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラスと続いた台湾「断交ドミノ」の先鞭をつけたのがパナマであった。また台湾断交に際し、1970年代に承認を切り替えたブラジルやアルゼンチン等と違い、パナマは中国の言う「一つの中国」原則を丸呑みし、その地の断交国もこれに追随する道を開いてしまった(「台湾は中国の不可分の一部である」という中国の立場に対し、米国やブラジル等はこの中国の立場を「認識」または「留意」、日本は「理解し、尊重」するにとどめたが、パナマはこれをパナマ自身の立場として表明した)4。

パナマが2017年に中南米で最初に一帯一路に参加し、中南米諸国の一帯一路参加に道を開いたことも、米国のパナマに対する懸念の一つなのだろう(現在中南米33ヵ国中22ヵ国が一帯一路に参加)。

パナマと中国は台湾断交前後から経済関係を著しく強化している。かつてパナマにとって最大の貿易相手は米国だったが、2023年には対中貿易が60億ドル、対米貿易が56億ドルと逆転するに至った。さらに顕著なのが、台湾断交の見返りとみられる中国のインフラ・プロジェクトだ。クルーズ船ターミナル、パナマ運河を跨ぐ第4橋、天然ガス発電所、国際会議場、パナマ・コスタリカ高速鉄道建設、コロン自由貿易地帯への新たな港湾建設等だ(うち一部はその後誕生した親米政権により中止されたが)。台湾のシンクタンク「The Doublethink Lab」によれば、パナマは中南米諸国の中でも、チリに次いで最も中国の影響力が強い国とされる5。

米国はパナマの台湾断交を契機として中国のパナマ浸透を特に強く危惧してきた。

米南方軍による連邦議会への年次報告では、2018年以降、中国によるパナマ運河というチョークポイントへのインフラ・プロジェクト等を通じた影響力拡大が、米国の商業的および安全保障上の脆弱性を生み出すとして懸念が表明されている6。マルコ・ルビオ国務長官は2025年2月に「米中対立が激化した場合に中国が運河を閉鎖することに疑いの余地がない」「中国共産党のパナマ運河地帯に対する影響とコントロールは運河への脅威でありパナマ運河中立条約違反だ」とまで述べている。また現在問題となっている中国企業によるパナマ運河両端の2港湾運営(後述)については、同社が港湾運営・管理を通じて運河通航船舶の情報を中国当局に提供し、データ操作などによって運河へのアクセスを妨害する危険があるのを懸念していると言われている。

現状の中国の関与が中立条約違反というのは牽強付会としても、米国政府がパナマ運河の安全に高い関心を持っている背景や経緯については、今後の展開を見ていくうえで留意しておく必要がある。

Trump2.0下での動き

トランプ大統領は就任前後から、「米船舶の運河通行料が高過ぎる、是正されなければ運河の全面返還を求める」「中国がパナマ運河を運営している・・・(中略)パナマ運河を取り戻す」と主張し、パナマ運河が米国・パナマ・中国間の大きな懸案となった。なお事実関係として、パナマ運河の運営はパナマの政府機関であるパナマ運河庁が行っており、「中国がパナマ運河を運営している」というのは事実誤認である。

現在中国との関わりで注目されているのは、運河そのものではなく、運河の太平洋側および大西洋側に位置するバルボア港とクリストバル港である。両港は1997年以降、香港拠点の長江和記実業(CKハチソン・ホールディングス)の子会社がパナマ政府と運営契約を結んで運営しており、2021年にはさらに25年間契約が延長された。

第2期トランプ政権発足後、米国・パナマ間では密接な協議が行われている。2025年2月ルビオ国務長官は初の外遊先としてパナマを訪問。パナマは運河の主権こそ譲らなかったものの、一帯一路からの離脱を表明した。

CKハチソンによる両港運営に関しては、パナマ政府が運営委託契約の違法性につき調査を開始して圧力をかけ、3月には、運営権が米国のブラックロック傘下のインフラ投資会社グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズとスイスの投資会社ターミナル・インベストメントに228億ドルで売却される基本合意が発表された(ただし中国が巻き返しを図っていることは後述の通り)。

安全保障面では、4月にヘグセス国防長官がパナマを訪問し、運河防衛を目的とする共同訓練や米軍のプレゼンス増加に関する覚書に署名、さらに米軍艦の優先的・無料の運河通航に関する協議が進んでいることを表明した。

これら一連の米国・パナマの動きに対して、中国は猛反発している。中国政府は運河管理への関与を否定したほか、パナマの一帯一路からの離脱に厳重に抗議した。さらに2港湾運営権の売却に対しては、国務院香港マカオ事務弁公室が「売却は国家への裏切り」「港を売り払うのはライバルに刃物を渡すようなもの」等と批判、国家市場監督管理総局が売却の合法性につき調査開始、4月に予定されていた売却の最終合意書署名は延期され、先行きは不透明なままである。パナマをめぐり米国・パナマと中国が正面から対決する構図となっている。

パナマをめぐる米中対立の今後

第2期トランプ政権のこれまでの言動を見る限り、米国の次の一手を見通すのは困難と言わざるを得ない。パナマに対する中国の影響力拡大を抑制する方向性は変わらないとしても、パナマに何を求め、米国自身がどんな対応をとるのか等により、パナマあるいは中南米を舞台とする米中の対立がエスカレートする可能性も心配される。

確実なのは、米国がパナマに深く関与する方針はどの政権であろうと変わらないということである。前述の歴史的経緯やパナマの地政学的位置付けからも明らかなように、パナマは米国と西半球の安全保障にとって死活的利益を持つ国であり、中でもパナマ運河というチョークポイントの戦略的意義は不変である。

パナマは今のところ米国の要求に対して、運河の主権は譲らない一方で、一帯一路からの離脱表明、2港湾からの中国企業排除の姿勢、米国との安全保障協力の強化、そして不法移民対策の面で「忍従政策」を採っている。しかし、中国・パナマ関係が縮小する代わりに何らかの便益(例えば米国からの投資拡大)を得られるのでなければ、パナマは中長期的に米国以外のパートナーを探さざるを得なくなるだろう。

中国は第2期トランプ政権のパナマ政策を痛烈に批判するとともに、中南米諸国と声を合わせてパナマ運河に対するパナマの主権を尊重するとの立場を表明、また一帯一路の成果を強調するなど、パナマの世論や中南米全体さらにはグローバル・サウスの対米懸念に訴えかけ、彼らに寄り添う発信に努めている。中国はパナマの一帯一路離脱や港湾事業運営への障害で、一時的には後退を強いられているが、長期的に見ればトランプの現在の対パナマ強硬姿勢が、中国の対中南米外交戦略に追い風となっていることも気がかりだ。

日本の役割

パナマ運河をめぐる今回の騒動は米中対立の縮図であるが、日本も無関心ではいられない。日本はパナマおよびパナマ運河に関わる重要なステークホルダーであり、パナマとその運河の安定は日本の経済安全保障にとって極めて大きな意味を持つ。日本の貿易の99%は海運に支えられ、海運のチョークポイントであるパナマ運河の世界3位の運河利用国である。特に輸出面でパナマ運河は米国東海岸への自動車や電気製品の主要輸出ルートだ。日本は米国、パナマとともにパナマ運河代替案調査委員会を創設して運河拡張計画をまとめ上げ、拡張工事にもJBIC融資(8億ドル)をもって参画し、運河の年間通航能力を3倍に向上させた当事国でもある。

2024年2月の上川外務大臣(当時)のパナマ訪問時には、パナマとの間で「法の支配に基づく海洋秩序に支えられた自由で開かれた海洋」の維持・発展のための連携が確認された。いわば、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)/自由で開かれた国際秩序(FOIO)のパートナー国であるパナマで、日本の中南米外交イニシアティヴが打ち出されたのである。

FOIP/FOIOを推進する日本は、パナマが中国の過度な影響力下に取り込まれず自由で開かれた国際秩序のパートナーであり続けるよう、同様の関心を持つ諸国と協調しつつ、中国と差異のある、持続可能な協力と関与を続けるのが望ましい。経済面では、経済連携協定(EPA)のような貿易、投資の枠組み作りなどで協力を進めることができるだろう。パナマのように海上安全保障上の重要性を持つ国に関しては、政府安全保障能力強化支援(Official Security Assistance, OSA)の対象をDAC援助受取国リスト卒業後にも広く拡大すべく検討してはどうだろうか(パナマのGNIは17870ドル/2023年。近く卒業する見込み)。さらに、パナマとの間でインド太平洋を含めた情勢と国際秩序についての対話も強化していくことが望まれる。なおパナマは2025-2026年国連安保理非常任理事国(6回目の任期)である。

(2025年5月12日校了)

1 2023年には干ばつの影響で運河の中央に位置するガトゥン湖の水位が低下し、通航船舶数制限や貨物量制限、通航料高騰などで世界物流に約20億ドル超の損失が発生したといわれるが、これによりパナマ運河の重要性と同時に脆弱性が改めて明らかになった。

2 1898年の米西戦争時、米国海軍が太平洋側に配置されていた戦艦オレゴンを大西洋側に派遣したが南米最南端経由であったため、スペインとの海戦に間に合わなかったことが、パナマ地峡への運河開削の必要性を再認識させたとも言われる。

3 パナマは、第二次大戦中には米軍への協力を拒否、1964年に反米暴動が米軍に鎮圧された際には一時米国との国交を断絶する等、いくつかの政権は公然と反米姿勢をとってきた。この1964年の暴動や1989年の米軍侵攻の日は今でもパナマでMartyrs' Day、National Day of Mourningとされている。

筆者は1980年代にパナマ運河代替案調査委員会のため頻繁にパナマに出張していたが、運河地帯の豊かな米国的空間とパナマ主権下地域の格差が際立っていたのを目の当たりにした。

4 当時のバレラ大統領が中国から1億4300万ドルの賄賂を受け取ったとの疑惑もある。

5 Doublethink Lab. "China Index", last updated October 2024, https://china-index.io/country

6 "Increasing Chinese presence creates vulnerabilities and a potential ability to exploit global chokepoints - such asthe Panama Cana, sealines of communication, space, and supply chains - in future conflicts."(Statement of AdmiralAlvin Holsey, Commander, United States Southern Command before the 119th Congress, Senate Armed ServicesCommittee, 13 February 2025)